華人社會相對保守,裸體往往令人聯想到情色或不雅,上環Blue Lotus Gallery舉辦的聯展「Nude Studies」,某程度上正是走出這種偏見。展覽以三種不同視角,探索身體與自然、空間的關係,著名風景攝影師Michael Kenna的《裸婦》(Rafu)呈現出女性的身體美感,居港法國攝影師Benoit Felten借用身體表達植物與裸體的雙重曝光,而本地攝影師區子朗,則透過身體投射出內心的自我世界。

不強調裸體 呈現內心情緒

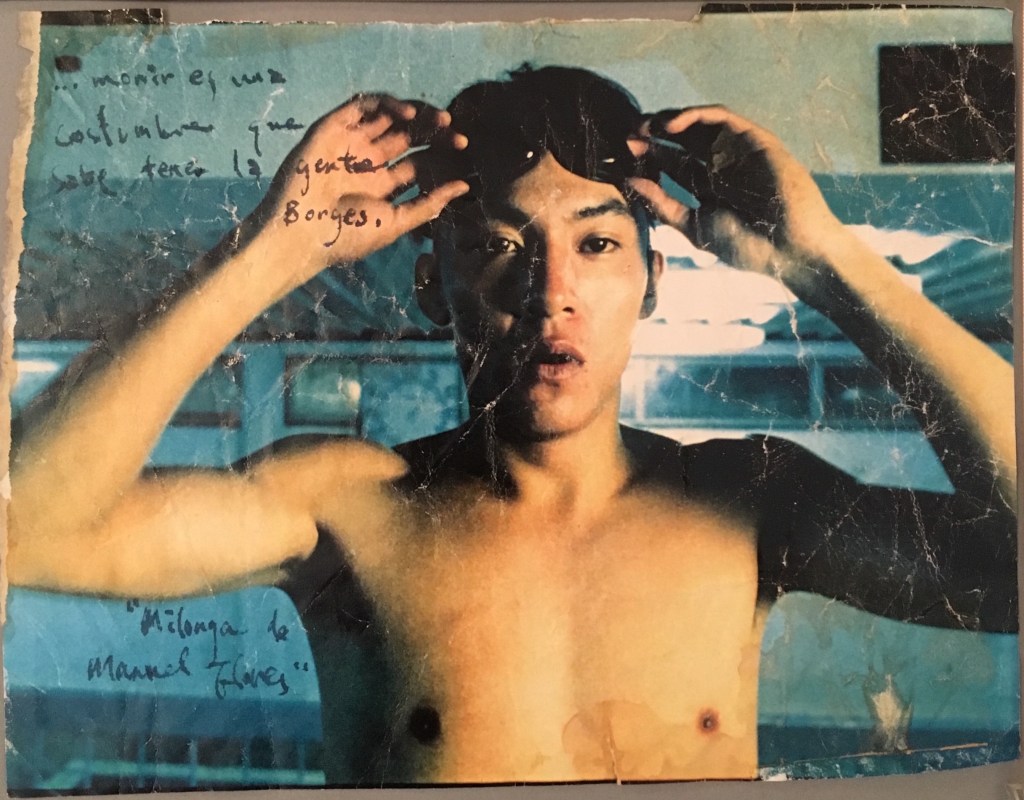

畢業於香港城市大學創意媒體學院的區子朗,創作媒介多元,2016年為香港搖滾樂隊「話梅鹿」前結他手Hanz的MV《苦物》擔任美術指導時,覺得舞者表演時很有感染力,於是拍攝第一輯裸體作品《Stillness in Motion》,在照片中展現模特兒的身體特徵及他感受痛苦的狀態。對子朗而言,作品並非為裸體而拍攝,而是透過影像呈現內心的情緒。

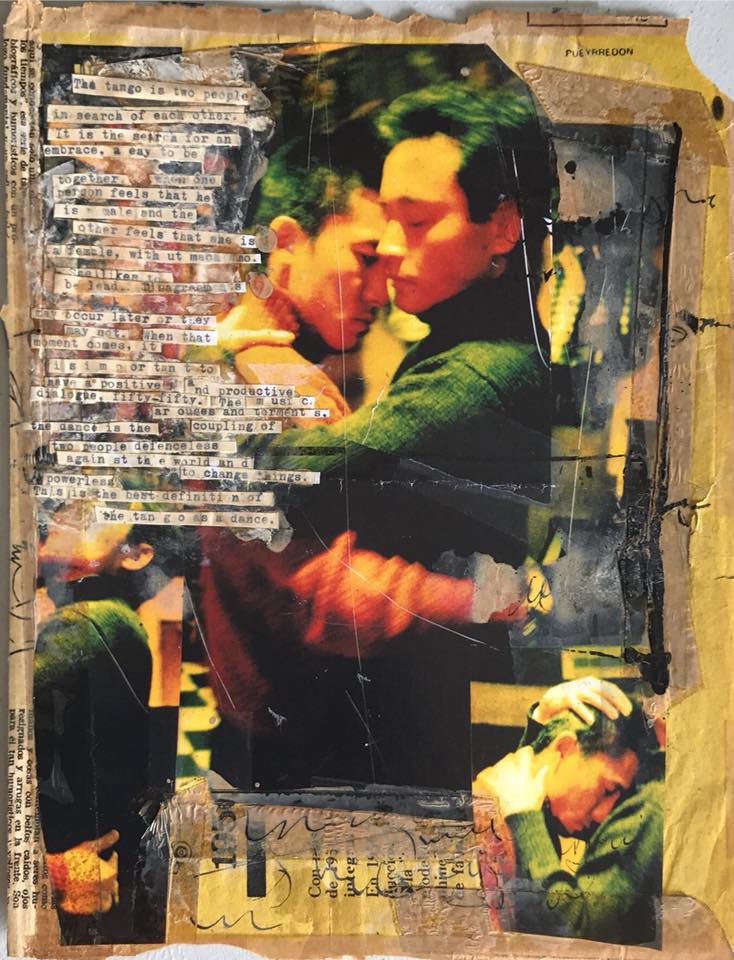

2017年,她發表第一本小說與攝影集《Intosomnia》,講述她與虛構主角多年來的內在旅程。「發表作品後,我經常遇見與小說內容很相似的人物或事情,於是在現實中找回這些碎片,像是回顧創作這本書的心情。」她很喜歡的一張照片是《Intosomnia-Yang》,照片在一個八號風球的夜晚於長洲的海灘拍攝,相片中的Yang指的是男性的身體,洶湧的海浪不停拍打着海灘及模特兒的身體,令他冷得發抖,他用力抓緊浸濕的沙子,「那種力量及堅毅的精神,也是很陽性的。」

蜷縮身軀重歸母體 回溯過去

展覽中另一幅作品《Intosomnia-Mother》,則直接與小說情節相關:主角以成人的姿態回到母親體內,一邊經歷初生苦劫,一邊回溯自己的過去……她與模特兒半夜到鶴咀「蟹洞」拍攝,模特兒赤裸身軀以蜷縮的姿態出現在鏡頭下。「蟹洞附近很大浪,浪聲非常響亮,赤裸的她在這種環境下,顯得有點驚怕,我們一同經歷並克服這個恐懼。」雖然兩幅作品均以裸體呈現,不過她所表達的並非情慾,而是置身大⾃然景觀中的裸露⾝體,所喚出的記憶及內心的自我,某程度上也是一個療癒的過程。

說起裸體,很多人會想起裸體模特兒小丁,十多年來,她一直推廣身體自主,令更多女生重新認識及欣賞自己的身體。2018年,小丁舉辦名為「體祭」的展覽,當時邀請子朗為她拍攝。「小丁對於裸體的態度是很自然的,她沒有用身體表現出很脆弱的感覺。拍攝時,我關注的不是女性身體的美態,更多是她的身體與空間的互動。」二人即興發揮,小丁一手托着石頭、一手拿起一杯水,有時則在小腳與木頭之間夾着一塊石頭,作品不是集中在身體的性徵,而是身體如何感受周圍的物件。

成長於潔癖家庭 對身體茫然

說起小丁對於裸體的坦然,回想當年,區子朗對於認同自己的身體,也曾經歷過茫然。「我成長在一個比較潔癖的家庭,對於身體也有這種感覺。中學時哥哥當我如弟弟般看待,也令我不知如何面對女性的身份。」以前的她會為迎合別人而忽略自己的想法,後來認識對於身體及性別更有自主的人,才懂得慢慢欣賞自己。「不同身體都有漂亮之處,同時接受自己身體的不完美。」在她看來,人的自卑感始終會存在,當了解這種自卑感後,才會解開心裏癥結,在心理上重新找回自主。

事隔數年,重看這些裸體作品,她說並沒以前的複雜情緒,也沒有依戀感覺,純粹以展覽角度分享過去發生的事情,「透過影像表達出當時的情緒,總好過活在過去的記憶中。」

Nude Studies

日期:即日至6月13日 / 11am-6pm(三至日)

地址:上環磅巷28號地下Blue Lotus Gallery