現就讀香港大學的Aileen Wang是一位自由攝影師,她在約十五歲時開始攝影,最初只是以玩樂性質在Instagram上分享拍攝的照片,期間得到專業攝影師的鼓勵,令她慢慢嘗試在攝影中融入個人想法。大學後,她接過時裝品牌的拍攝工作,也曾跟隨專業攝影師當助手,年紀輕輕已累積很多經驗。

模特兒是一種表演

在拍攝的過程中,她認識很多模特兒朋友,由於樣貌甜美,也有模特兒公司邀請她往幕前發展。「我覺得我的性格不是很適合在娛樂圈/演藝圈發展,所以沒有簽約。做過當過幾個月freelance model,也是想從模特兒的角度了解拍攝的情況。」模特兒的工作同樣能接觸各種各樣的拍攝,和導演、攝影師、妝髮師等合作,見證大型廣告的製作流程。「但是我漸漸地感受到, 模特兒在很多商業拍攝裏只是一個object,整件事情很被動,雖然自己沒有遇到惡劣或不被尊重的情況,但也慢慢透支我的熱情。」

相比起做商業攝影模特兒,她更喜歡和認識的攝影師/藝術家合作,有更多自由及動力做創作。「當我是被攝者時,一開始我會很沒有安全感。我是一個比較內向的人,當你要完全融入在一個氛圍裏,自己的一切都可能被他人捕捉,我是很抗拒的。」後來與攝影師朋友聊天的過程中,覺得某些想法一拍即合,於是開始慢慢出現在別人鏡頭下。「我覺得與其說是模特,更像是一個表演者吧,你既要『表演』一個角色,同時要保留自己的個性和特點,我想這是我對模特兒的看法吧。」

從模特兒到攝影師

在時尚攝影史冊裏,有不少攝影師是模特兒出生,德國女攝影師Ellen Von Unwerth及已故英國攝影師Corinne Day(1962-2010)是罕有能在男性攝影師為主導的領域突圍而出的女性攝影師,這其實要得益於她們早年當模特兒的經歷,正是對鏡頭的另一端有獨特的體會,才令她們深深明白到,女人從來不是為了滿足男人的審美角度而出現,女人的性感也不是被物化的軀體和面容。性感在她們的鏡頭下,是由內到外散發出來的自由與歡樂,而她們要展現的,是女性自信、自由的一面。

「我對Ellen的看法很有共鳴!我很喜歡在拍攝之前或拍攝時和模特兒進行交流,她們最自然、最放鬆的時刻,正是我最想記錄下來的畫面。模特兒也是人,不是一個美麗的軀殼,或者展示商品的模具,每個人都有自己的經歷與想法,這些都構成她們獨一無二的美。」拍攝前,她常常會問模特,你喜歡什麼?你有什麼想法?聊天的過程中往往會激發更多靈感,「與其說這是我的作品,我更喜歡把這些影像稱作『我們的作品』。」很幸運地,當後來她偶爾做模特兒時也是如此,每位合作過的攝影師均會了解她的想法,影像中也有她的構思在裏面。

時尚攝影與人像攝影

「當我是掌鏡者時,常常覺得自己靈魂分裂,一半完全投入在光與影的藝術視覺裏,一半卻變成一個心理學家,從模特兒的表情、性格、體態進行分析,再用自己的風格呈現出想要的效果。」操刀過時尚及人像攝影,她認為時尚攝影更重視影像的格調和氣質,整體的造型會比較突出,而模特往往是服務於拍攝的主題和造型。「人像攝影更多是發覺模特兒個人的美,更具自由性。我更喜歡人像攝影,因為我喜歡和被攝者交流。」

Aileen鏡頭下的人物大多是女性,有些人認為女性攝影師拍攝女性更有優勢,但她覺得不應僅僅因為性別而否定男性攝影師的鏡頭。「我覺得女性攝影師的優勢,在於男女審美的不同,身為一名女性,會更細膩地感受到女性的情緒。我喜歡拍攝女性,目前拍攝的大多是與我年齡相若的少女,因為我覺得自己正在透過鏡頭與她們交流。有時,一次理想的拍攝過程比朝夕相處的同學,還能更深地了解一個人,這對於我來說,是『最完美的社交』了。」

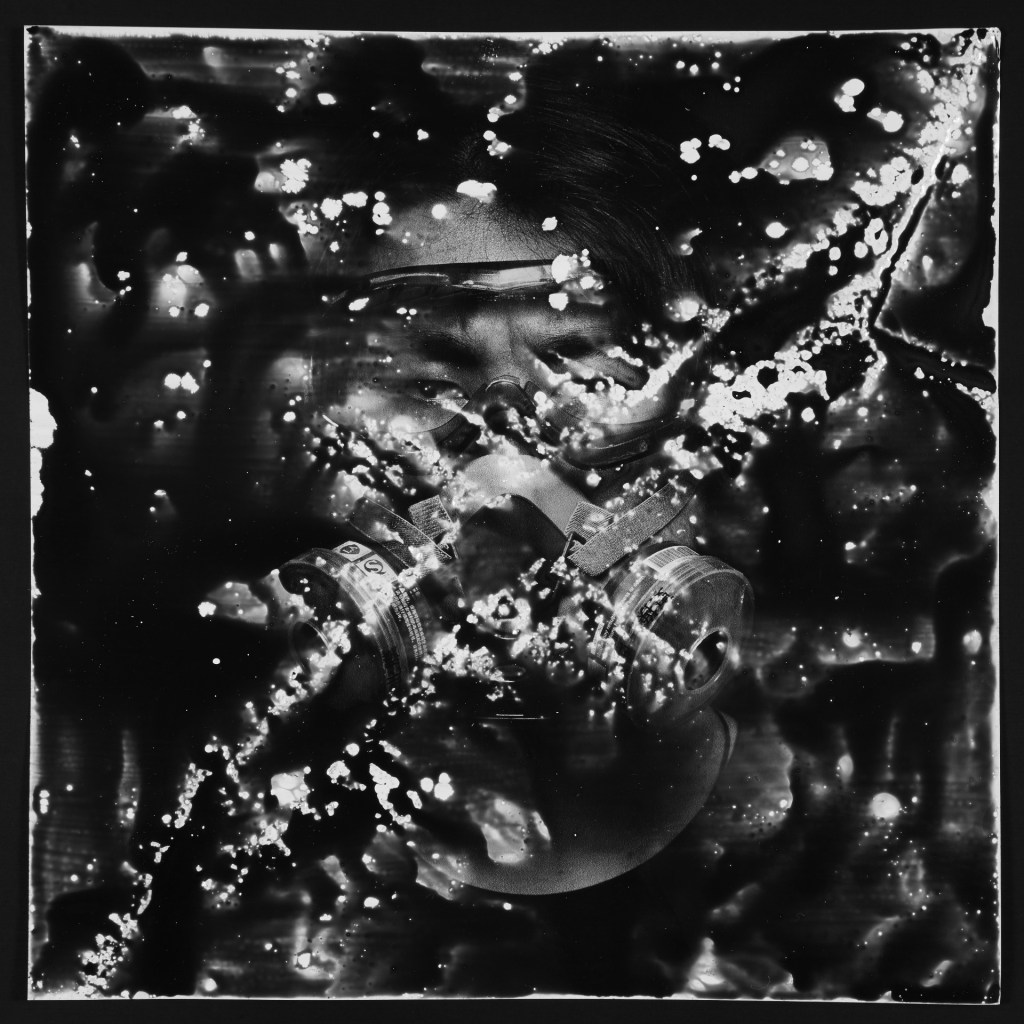

攝影的療癒

經歷過數年的攝影嘗試,她也在不斷成長,從單純拍攝時尚或人像攝影,到慢慢發掘我內心深處的情緒。2019年開始,她慢慢出現抑鬱症和社交焦慮症的症狀,隨著情況越來越嚴重,她很想逃脫那種壓抑的情緒,帶著心中的她一起「逃」出去。她在Instagram徵集模特兒,從50多人中慢慢溝通篩選出六位女生,在大帽山拍攝了一天。

「拍攝這組作品時,這種情緒是在我的潛意識裏,當時只想單純地展現少女野性、自由及自然的美。」她說人與人的緣分很奇妙,大家雖是陌生人,因為拍攝而一起登山、一起說說笑笑,一起穿上紅裙子、一起在廢墟裏起舞。「我覺得女孩之間有時有種磁場,她們都很理解我想要表達的情緒和美感,那種彼此懂得、彼此信任的感覺很美好。」六位女生從最初互相依偎、慢慢踏出腳步,到離開石屋、自由地舞動,象徵著內心情緒的抒發。

·歡迎透過PayMe( payme.hsbc/photogstory )支持「顯影」繼續寫作。