香港樓價全球數一數二,公屋成為許多草根階層的避難所,很多居於劏房的人,最大願望就是入住公屋。香港的公共房屋政策,與1953年石硤尾寮屋區大火不無關係,自此政府在港九各地興建一幢幢徙置大廈,1960年代推出廉租屋,1970年代的公營房屋開始引入社區規劃的元素,屋邨內通常設有商場、休憩公園、學校等配套設施。根據房委會2022年的數據,香港有逾210萬人口居於公屋,在《某座》(Blocks) 推出之際的2014年,正是攝影師岑允逸在公屋居住三十週年,加上此前公屋的種種翻新及重建,促使他以攝影為媒介探討公共屋邨議題。

1994年,岑允逸在理工大學獲得攝影設計(榮譽)學士,曾任攝影記者逾十年,現為獨立攝影師。他的作品被香港文化博物館等機構收藏,也曾出版多本攝影集,包括《一人生活》(2007)、《係‧唔係樂園:岑允逸攝影作品》(2008) 及《某座》(2014)等。《某座》的誕生,一方面是他在公屋居住多年的經歷與啟發,背後也與香港公共屋邨的政策及變化息息相關。

千禧年代,香港的屋邨靜悄悄地發生改變,一方面是「領匯」接管屋邨商場的經營及管理權後引入連鎖集團商店,加租令許多街市商販及小商戶無奈結業,美其名為「提升生活質素」,其實是剝削屋邨居民的選擇權,令屋邨商場逐漸變得一式一樣。另一方面,公屋的設計及配套也有逐漸向屋苑看齊的意味,老舊的屋邨髹上鮮豔的顏色後,從外觀看恍如充滿活力的遊樂場 (最經典的例子大概是彩虹邨,已成為打卡聖地),然而卻無法掩蓋另一個無可否認的事實:如低收入及人口老化等。

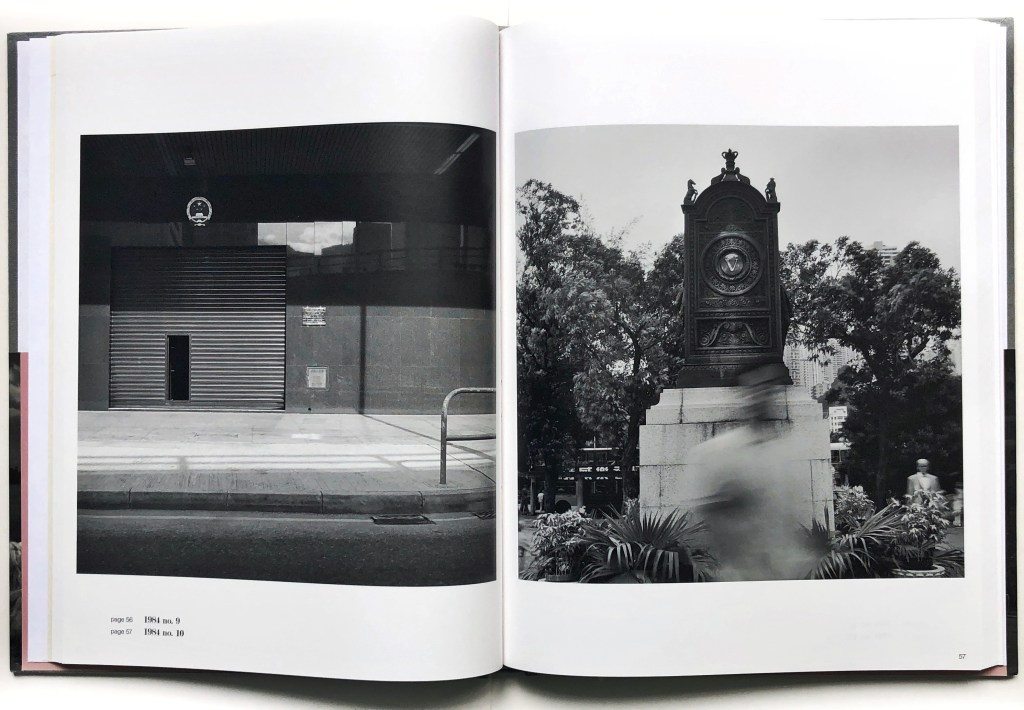

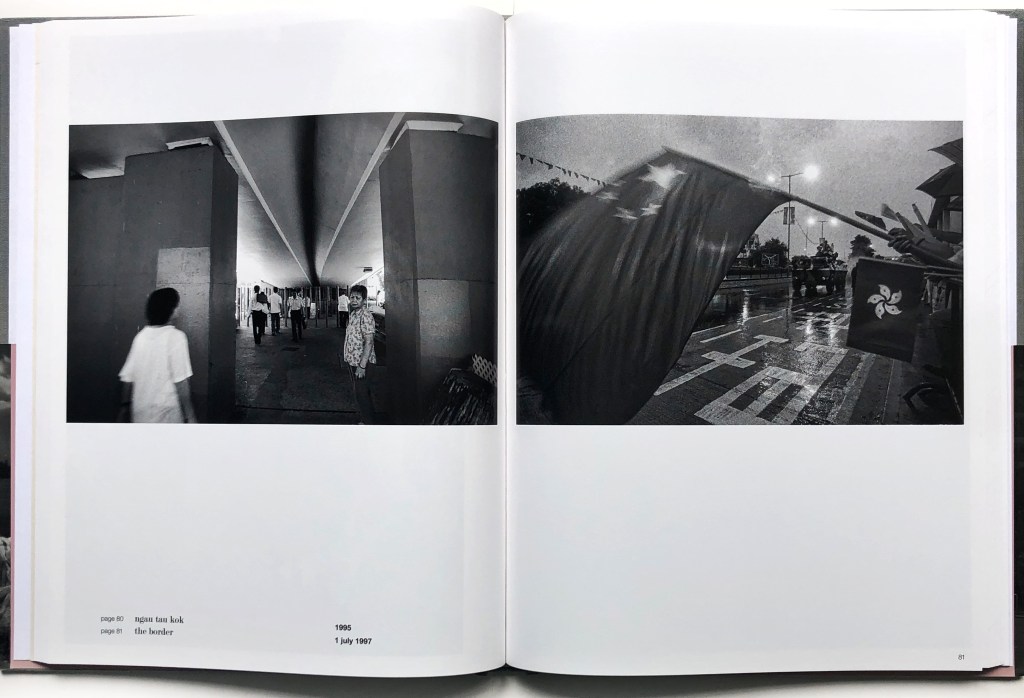

從2008年至2014年,岑允逸穿梭在各個屋邨拍攝,有他成長的順安邨、重建前的牛頭角下邨,還有坪石邨、東頭邨、白田邨、南山邨、彩雲邨、蘇屋邨、沙田圍邨等,既拍攝建築物的外牆、錯落有致的空間,也拍攝牆上的壁畫圖案、屋邨的植物,記錄下屋邨的千奇百怪。他並非拍攝建築物的美感,而是捕捉環境的氛圍,被鐵欄圍起的樹木、詭異的裝飾品、斑駁的油漆、沒有深思熟慮的人工地景……有時荒誕、有時卻帶點超現實。攝影師坦言無意為公屋設計做考查,而是透過《某座》回視自己的過去,用攝影與空間、建築物對話,以冷靜、客觀的角度帶領觀眾進入大家既熟悉又陌生的屋邨,促使觀者思考居民與屋邨空間的微妙關係。

在其鏡頭下,順安邨一座髹上鮮豔綠色的乒乓球檯,乍看之下令人想起美國導演Wes Anderson的電影畫面,細看又會發現鮮豔顏色與斑駁的地面形成強烈對比,即便乒乓球檯被髹上奪目的顏色,依然無法改變無人問津的事實。岑允逸刻意以冷峻的Deadpan風格,為公共屋邨留下一個個客觀記錄,他的鏡頭不見屋邨的「人情味」或懷舊情懷,甚至缺乏人的元素,用一種相對抽離的角度去拍攝,這也是攝影集以《某座》命名的原因。

羅蘭巴特說,「風景相片(城市或鄉野)應是可居,而非可訪的。」岑允逸笑說他的照片是不可居的,時下的社交平台盛行在屋邨打卡的照片,這種所謂的趨勢表面上只追求一張漂亮的相片,卻無意了解屋邨所面臨的處境及問題。誠然,每個人對香港的認同建基於不同層面與角度,岑允逸認為喜歡一座城市不是只談及其優勝之處,也不應過份投射一種美好的畫面, 反而是因為真正熱愛這片土地,才會對這座城市提出批判與反思。「愛一個地方不是將那份情懷無限投射在身邊的事物中,更不應將部份情感膨脹,愛一個地方要懂得批判。」

PS:順安邨乒乓球檯這幅作品現於黃竹坑畫廊聯展《我城 / My Hong Kong》展出,現場也可購買《某座》攝影集。

《我城 My Hong Kong》

日期:2022年9月3日至10月1日、10月11日至15日

時間:下午2時至7時 (星期二至六)

地址:黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓 The Loft