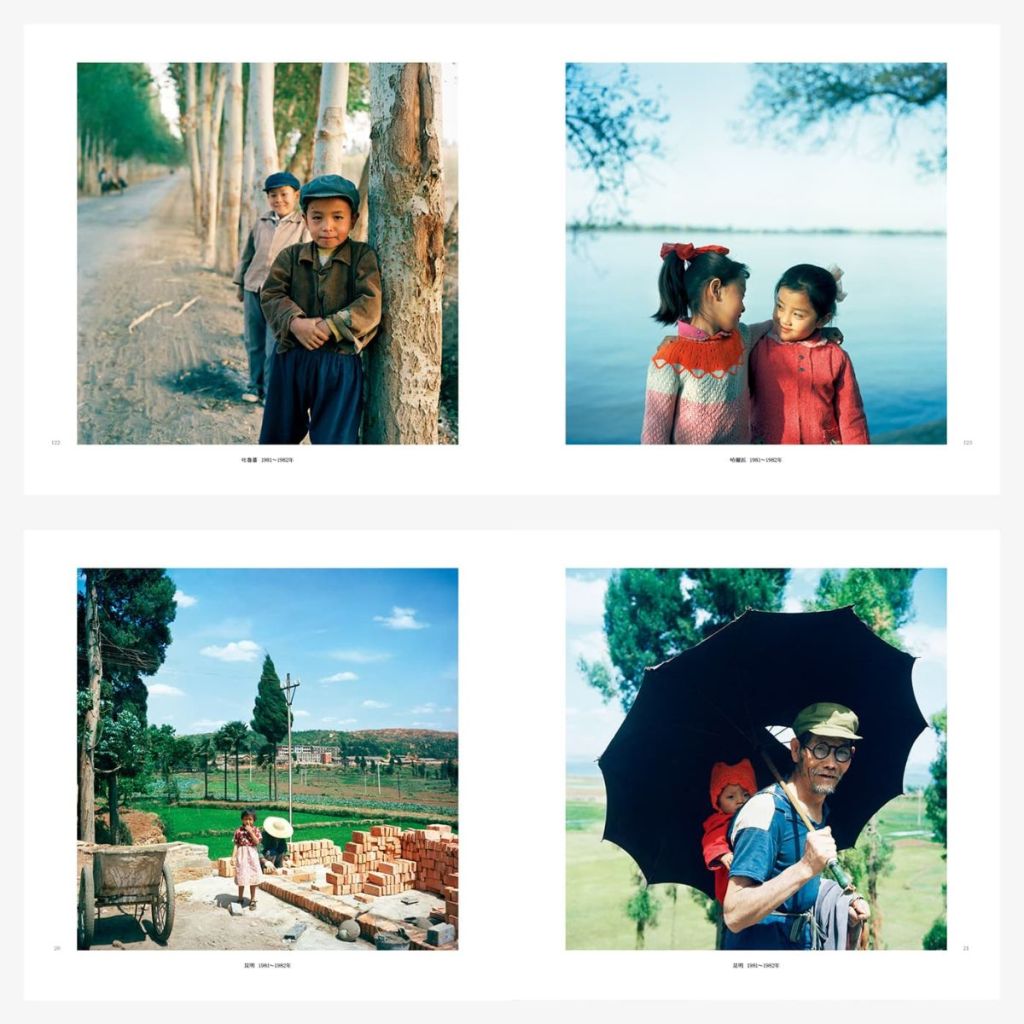

今年83歲的秋山亮二生於東京,畢業於早稻田大學文學部,曾任職《朝日新聞社》等機構新聞機構,後來成為自由攝影師。1981-1982年,秋山亮二在中國攝影家協會幫助下,先後五次踏足中國,每次逗留兩三星期,前往北京、上海、廣州、成都、哈爾濱、烏魯木齊、呼和浩特等多座城市,拍攝當地的孩童及城市面貌,定格逾7,000張彩色菲林照片,他最終挑選出116幅影像,在1983年集結成《你好小朋友》。

那時正值中國改革開放初期,社會並不富裕,在那個沒有手機及互聯網的純真年代,快樂也來得簡單。雖然秋山亮二聽不明白孩童的說話,但小朋友的可愛心思,卻總能打破語言隔閡。他以Rolleiflex相機捕捉下孩童們的真摯笑臉,他們笑容可愛而率真,那種無憂無慮的神情令人懷念。照片中的紅磚牆、五星帽、宣傳畫及標語等元素,某程度上也呈現出時代的烙印。

事隔逾三十年,中國出版人夏楠無意中看到這本攝影集後,深深被作品集吸引。2018年成立出版社青艸堂後,她前往東京拜訪秋山亮二,決定復刻《你好小朋友》,讓更多人重拾兒時記憶。2019年推出再版後,隨即在中國引起熱烈迴響,期間攝影師發掘出大量未公開的底片,於是相繼在2020年及2021年出版 《光景宛如昨》和《往事成追憶》,構成「小朋友」三部曲。

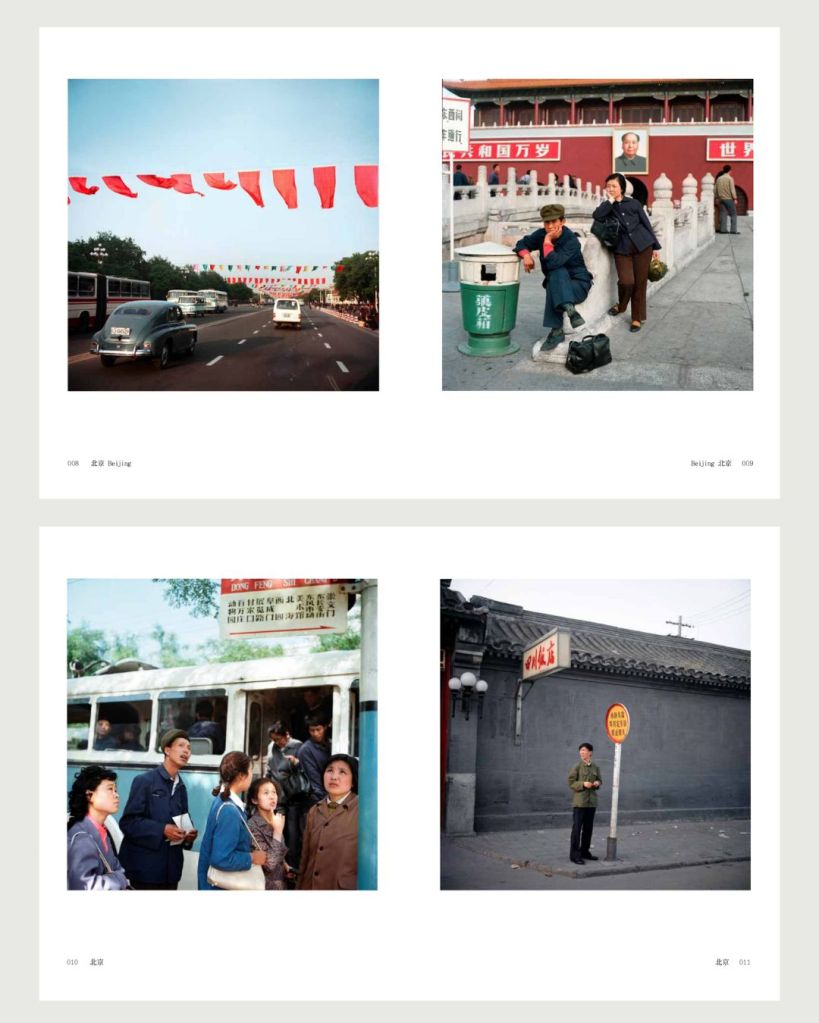

2025年,青艸堂為秋山亮二推出新作《中國1981-1982》,這本攝影集有別於之前三本作品,焦點不再侷限於可愛的小朋友,更多的是不同城市街頭人們的精神面貌。當時正值中國改革開放初期,穿著民族服飾的女孩、身著中山裝的行人、在湖面撐船的情侶,還有表演雜技的大熊貓、街頭的紅色公用電話亭等,一一記錄在秋山亮二先生的櫻花牌彩色底片裏。

翻閱書中一幅幅照片,那個純樸的年代彷彿浮現眼前,年輕人迎面微笑,神情灑脫而自信;紅色招牌字與灰色的牆身,人們騎著單車穿梭在街頭,那些屬於八十年代的氣味,似乎也從影像中緩緩飄出。不久之後,這片神州大地迎來翻天覆地的變化,如今這種景象可說大部份已不復存在。

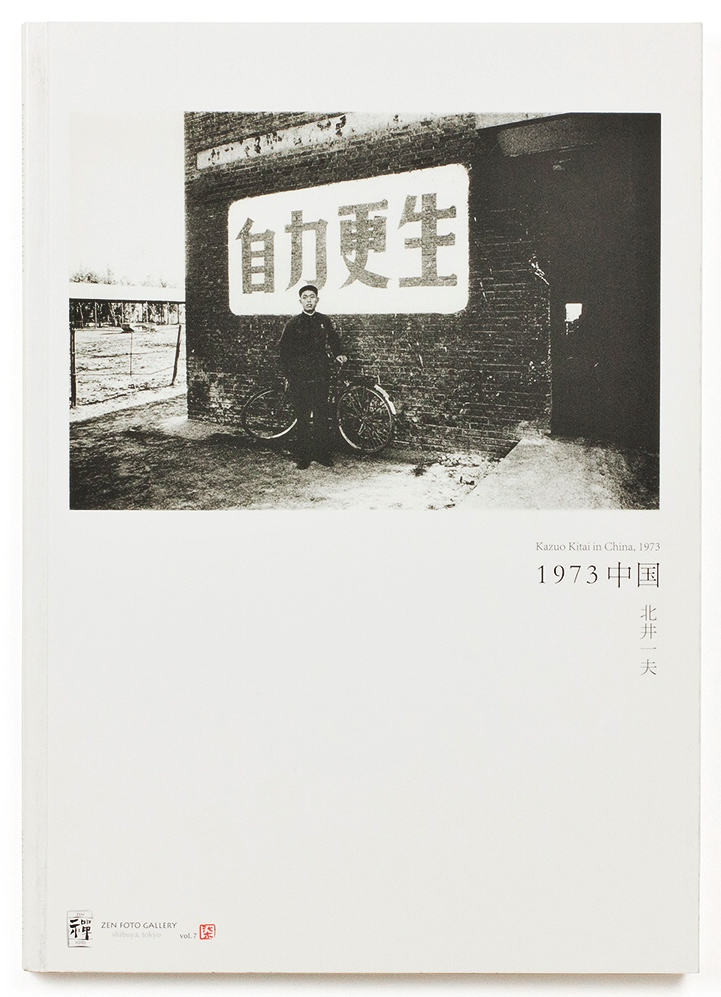

Japanese photographer Ryoji Akiyama’s children’s photo book “Dear Old Days.”

Born in Tokyo in 1942, Akiyama Ryoji graduated from the Faculty of Letters of Waseda University. He has been active as a freelance photographer since working at the Asahi Shimbun Photography Department. He set foot in China five times from 1981 to 1982, photographed Chinese children in various parts of the country, including Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Harbin, Urumqi, etc., leaving a total of nearly 8,000 photos and selected 116 pictures to assemble into the book “Dear Old Days” in 1983.

It was at the beginning of China’s reform and opening up. Happiness is simple in an innocent age without mobile phones and the Internet. Akiyama portrayed the children within the boundaries of play, capturing them from a close distance with his Rolleiflex camera. Behind their straightforward smiles, the red brick walls, five-star hats, and propaganda slogans in the photos also mark an era to a certain extent.

Three decades later, Kyoto-based publisher Seisodo reprinted Ryoji Akiyama’s Dear Old Days, and it gained popularity in China and Japan. The books can be purchased at @devedo.hk