《柴灣消防局》是香港攝影師陳的(Chan Dick)近年代表作,不時成為網絡熱話,兩年前牛頭角迷你倉大火,人人讚頌消防員,傳媒順藤摸瓜爭先報導這系列作品。實際上他也憑此獲得香港攝影集比賽(Hong Kong Photo Book Awards)冠軍及東京國際攝影大賽(Tokyo International Foto Awards)藝術攝影集首獎,這系列作品曾在日本及荷蘭展覽,也被香港文化博物館收藏,想不到最近才在香港舉行首次個展。回想起《柴灣消防局》所帶來的掌聲,陳的笑說,「其實可能要多謝業主加租。」

陳的原本的工作室位於柴灣消防局對面,只是初時他一直未有留意,有日洗手間忽然傳來吵雜聲,他好奇地從細小氣窗望出去,原來是一班消防員在打排球,便隨意拍攝了一張。之後一個月,他沒有急於拍攝,而是觀察消防員的日常生活,「原來有好多事發生,列隊、訓練、打排球,看起來很重複,其實有時也有分別。」直到現在,他仍記得消防員朝早九點交更、下午四點半會打排球。

那時候他每日總好奇消防員在做什麼,有空就在窗口往下望,有時直覺將有事情發生,就去拿相機拍攝,拍不到也無所謂,反正看著這個畫面,他自己已覺得開心。偶爾他會拿著相機等待腦海中出現的畫面,例如那幅消防訓練假人被丟置在一旁的畫面。後來他認識了消防員,言談間才發現自己很幸運,小朋友參觀消防局的畫面一年只有幾次,「有張照片剛好拍攝到大Sir巡視,後來才知一年只有一次。」

原本他也沒想過何時公開這些作品,後來業主加租無奈要搬走,離開工作室後重看照片,才萌生《柴灣消防局》的念頭。由2013年中到2014年尾,15個月時間裡拍攝了1,500張相片,他從中選擇了30張結集成書。

這系列作品構圖簡單充滿線條美,畫面明亮而平靜,從高處觀望的場景相當有趣,彷彿在訴說不同的故事,難怪在網絡上引起熱烈迴響。此系列作品固然為陳的帶來知名度,對他個人來講也很有意義,「以前會介意自己錯過了某些畫面,拍攝《柴灣消防局》時,經常一開窗就錯過想拍攝的畫面,慢慢學懂調整心態。」

從商業攝影到藝術攝影

查看陳的個人網站,知道他過往創作過不少系列作品,如紀錄香港學生社會運動的《不妥協》、拍攝地盤圍板假樹的《森山大盜》、將個人回憶與觀塘清拆重建結合的《面壁思過》等,用影像反思不同社會事件。陳的原本是商業攝影師,在行內相當知名,作品經常被香港專業攝影師公會(HKIPP)選為年度結集的封面,不過踏足藝術攝影,其實只是六年前的事,當時有朋友找他幫仁人家園在內地拍攝義工建屋的過程(即作品《一磚一瓦》)以及爭取小型車手要求重建賽車場(即作品《戰》)。

「完成作品之後,我的心態有些變化,覺得自己可以發掘及創作更多作品,最初其實有點不習慣,但仍覺得可以嘗試。」當時陳的腦海中有很多想法,其中一個作品就是《柴灣消防局》,另一個是《面壁思過》,也是他至今最喜歡的作品。

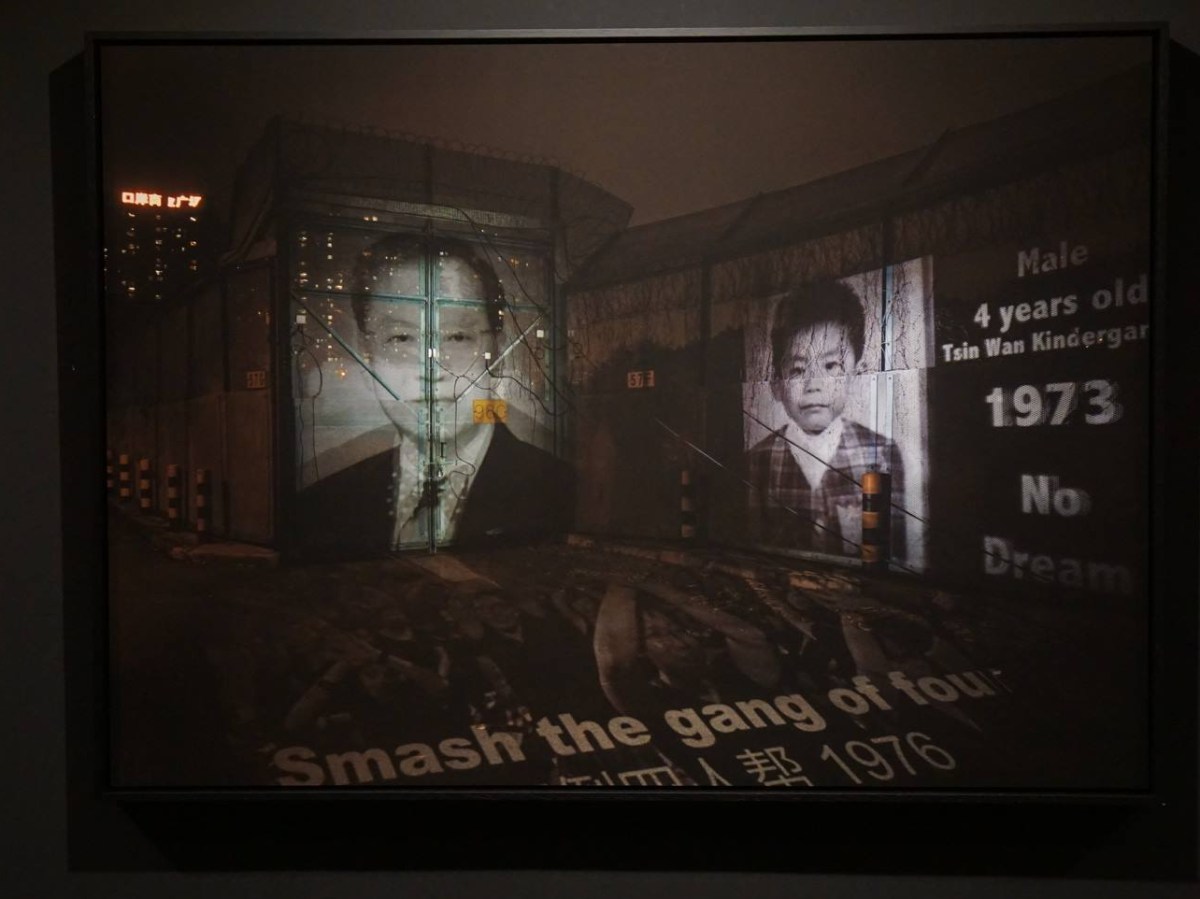

陳的在觀塘長大,裕民坊是他兒時時常留連的地方,2014年初,有日他在觀塘閒逛,走上了麥當勞樓上的裕民大廈,望著舊唐樓那些被拆走電線的牆身及牆上的痕跡,他覺得很熟悉,「好像香港的景色」。於是他在大廈裡尋找不同的「景色」,再後期加上香港的真實景色,包括獅子山、淺水灣、中環、東涌、青馬大橋等,效果竟出奇地脗合!「我不是反對社會發展或社區重建,但發展是否一味拆去舊樓起新建築,然後才來扮懷舊?我覺得很奇怪,是否可以嘗試新舊結合或共融呢?」

這兩個作品也促使他繼續個人創作的道路,例如雨傘運動前的《不妥協》及運動期間拍攝的《The Day We Lost Our Innocence》,他用兩張照片並排的手法來拍攝後者,一張清晰一張矇矓——這其實是他不戴眼鏡時的視力。陳的不是單純這場運動,而是從自身出發,將個人與這場運動緊緊相扣,用不一樣的視角看事件。

他說以前做作品會比較心急,容易忽略背後的故事,近年他會較多思考、沉澱,有時寧願先將作品擱置。這令我想起他某些作品的命名,《安全地帶》、《森山大盜》、《逃者》,香港人一聽往往會心一笑, 但搞笑名字背後是沉重的訊息。然而有些作品又是有國際性語言的,例如《柴灣消防局》,大家一看就會明白,無需文字也能溝通。

《柴灣消防局》

日期:即日起至2018年5月31日

時間:星期一至六12pm至7pm

地點:灣仔秀華坊5號地下Novalis Art Design Gallery