紅色是一種帶有強烈情感的顏色,在華人文化裏,紅色意味着喜慶,然而對八十後業餘攝影師林梓欣(Olivia lala)而言,當心情跌進谷底時,也是這種顏色。「紅色是一種難以名狀的情感,它不講求是非黑白,令人又愛又恨,人生有了紅色才更精采。」最近她在尖沙嘴某一家酒吧舉辦首個攝影展《赤色角度》,展出近三年多來拍攝的以紅色為主題的相片,有都市的燈紅酒綠、也有個人的曖昧時刻。

展覽開宗明義講的是紅色,不過Olivia一來就說,「其實很多時候,我覺得自己是白色的,是沒有感覺的。」她把自己比喻成畫布或影像,色彩時而平淡、時而強烈,照片裏的紅黃藍綠,有時正反映了她的內心。她會以顏色來歸分自己拍攝的照片,顏色對她而言也是一種情緒的反映。「我是好收埋自己的人,亦是很情緒化、很壓抑的人,不開心時拍攝的東西是藍綠色的。當這種情緒去到盡頭,就是紅色。」

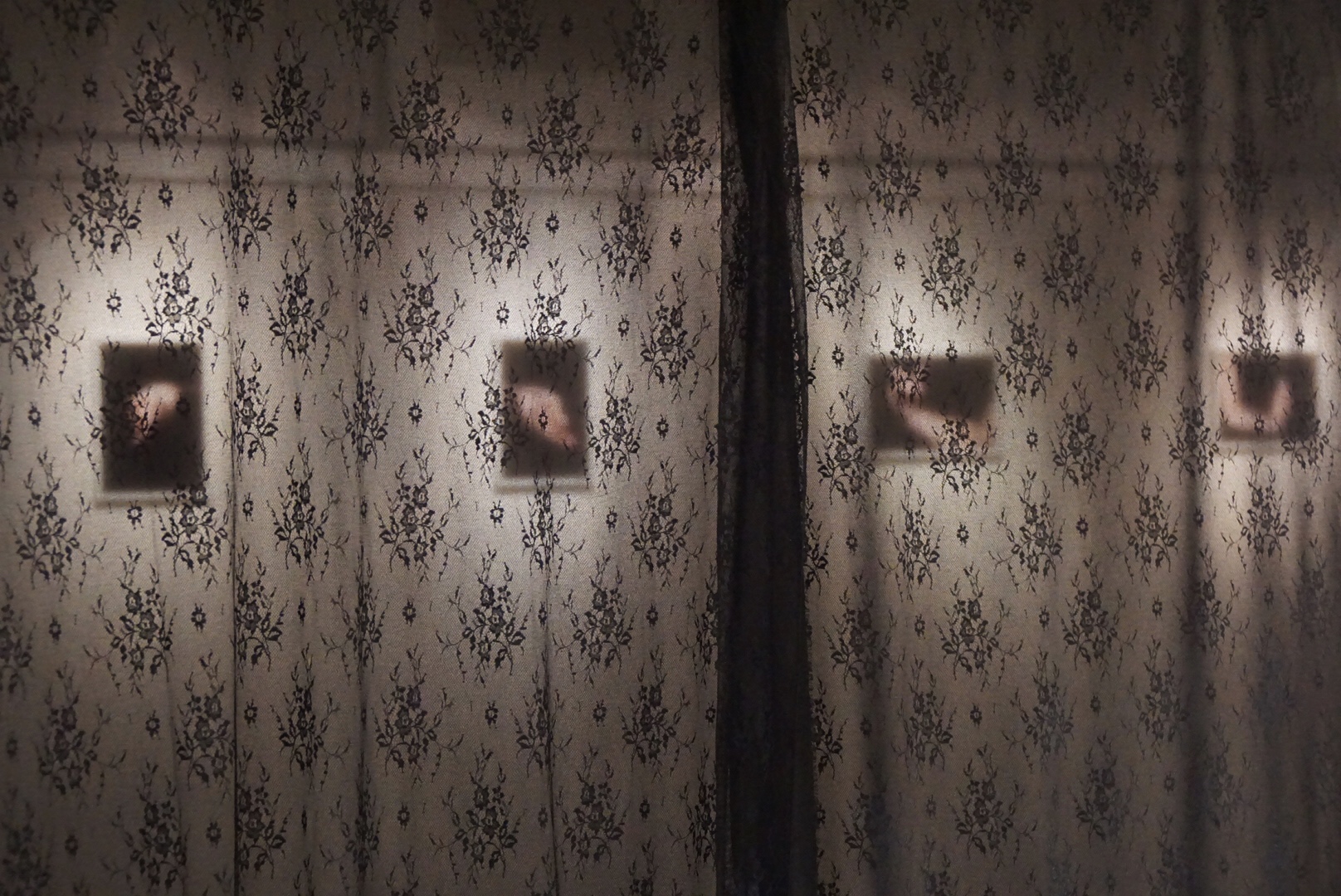

Olivia曾在美國讀書及工作共八年,2014年尾從美國回港後無人無物,相機便成為其最好伴侶,她每天帶着相機四處影,任由思緒流入相機裏,化為一張張影像。展覽在酒吧舉行,照片不工整地掛着牆上,有她的自拍、有街拍照片、亦有物件的特寫,紅黃藍綠的燈光顏色反射在作品時,感覺很曖昧。「我曾有一段時期的內心都是紅色的,這些顏色這些事物某程度上都代表了我的心情。這些東西對別人微不足道,對我卻是不可磨滅的記憶。」

紅色不會時常浮現,但一旦它來臨,便是很入心入肺的,很難let it go。她說紅色的出現,某程度上也因遇上了愛的人,「如果沒有那些對我好或拋棄我的人,我或者不會去攝影。」現在,攝影已成為她的生活習慣,就像刷牙洗臉一樣,她每天都會帶着相機——用她的原話就是不戴bra都要帶相機。「你喜歡一樣東西的熱情是會過去的,但習慣不會。」參加著名攝影師Patrick Zachmann的工作坊,Olivia明白攝影應該是關乎個人感受的,所以她的作品不太注重攝影技巧,有時甚至是抽象而鬆矇的,她喜歡透過玻璃的反射去看世界,透過鏡像去反映自我。

除了抒發自我的街拍,Olivia近年也開始了個人的攝影計劃。她曾在美國修讀社會福利及社工,經常照料無家可歸的人,回港後雖沒成為註冊社工,但她亦想透過攝影去記錄低下階層或不同人的處境。「那時我在油麻地幫南亞裔家庭的小朋友補習,他們生活在紅燈區的唐樓大廈,認識他們之後令我燃起做社工的心態,只是這次是用影像來關懷。」Olivia很喜歡中國攝影師呂楠的作品《被遺忘的人》,在過去《Rowen & Sarah》系列作品中,同樣有一種人文關懷,以平實的鏡頭拍攝一對南亞裔小朋友的生活,風格雖然與這次展覽大相逕庭,但背後同樣是一顆充滿情感的心。

《赤色角度》

時間:即日起至8月31日(7pm-5am)

地址:尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心3樓C+Club²