近期香港的新聞一再令人慨嘆:人類猖狂,眾生逼迫委曲求存;野豬不野,被異化的動物,稍一不慎出現不被容許的行為,即遭滅絕,是何等橫蠻乖張。

袁雅芝:《全景樂園:重複性行徑》

2019年,剛畢業的袁雅芝於主題樂園擔任攝影師。在拍攝那些「樂園」動物期間,她發現籠中的動物經常顯得沒精打采,甚至有重複性的行為。這引發她思考動物園的存在,並以此為創作題材,在香港公園、香港動植物公園等地公共動物園拍攝籠內動物的生存狀態。

展覽《全景樂園:重複性行徑》分為兩個部分,在石硤尾賽馬會創意藝術中心展出的是一個結合相片及螢幕的裝置作品,螢幕上播放的是位於另一展場——炮台山富利來商場Mist Gallery的實時片段(現時播放的片段是由早前實時記錄的錄像剪輯而成)以及一個放有鹿標本的裝置,彷彿正透過閉路電視觀賞一個動物園景區。

播放內容是多段關於雀鳥的影片,事緣袁雅芝在「樂園」工作拍攝雀鳥時,留意到牠們重複的行為及身上掙扎的痕跡:「鳥有時會不停兜圈、來回踱步,有時更會不停啄金屬,甚至會因而咬爛自己嘴巴。」她從研究資料上讀到,這些重複性行為,正是鳥類感到壓力或焦慮時出現的特徵:「即使鐵籠很大,但相比起大自然也只是很小的地方。鳥類知道自己自由受限,很容易出現掙扎的行為,而絕大部分生活在大自然的動物不會出現這種狀態。」

在研究動物園源起的過程中,袁雅芝得知法國凡爾賽皇宮有一個八角形的動物園,中間有個瞭望台,人們可以在中間360度觀看四周圈養的動物。「在原始時代人類與動物同樣處於大自然生活,隨著人類文明越來越發達,慢慢與動物劃分成從屬關係。動物園的出現限制了動物的自由,將動物關起來作展示或觀賞,也是國家權力彰顯的象徵。」法國哲學家傅柯(Michel Foucalt, 1926-1984)在其著作《規訓與懲罰:監獄的誕生》(Discipline and Punish: The Birth of the Prison,1975)中,將英國功利主義哲學家邊沁(Jeremy Bentham,1748-1832)提出的環形監獄(也稱全景監獄「Panopticon」)概念與動物園聯繫起來,因為它們都有禁錮與監視的功能。

從這方面看,人類對動物的控制,與極權政府對人民的監控十分相似。動物被剝奪了自由,只能生活在狹窄的空間;而日常生活中的我們,雖然沒有困在實質的牢籠裏,但城市裡面各種限制人身自由的建設,乃至限制思想和言論自由的法規, 加上越發無處不在的監控鏡頭,同樣讓人聯想到「環形監獄」。而我們,不就是「全景樂園」(Panoptic Paradise)中的「城市生物」嗎?

《全景樂園:重複性行徑》

日期:即日至11月28日

地址:石硤尾賽馬會創意藝術中心L3公共空間(10m-10pm)

地址:炮台山富利來商場1樓45室Mist Gallery(2pm-7pm)

Raúl Hernández:《48》

動物為求生四處覓食,人類自古亦出於因各種原因而四處流徙,或為戰爭災害,或為個人理想追尋。攝影師Raúl Hernández在2014年來香港當西班牙文老師,那時他大學畢業沒多久,單純想離開西班牙到新地方生活。去年他的香港國際攝影節衛星展覽《丟得更遠,丟得更快》(Losing Farther, Losing Faster),便是想表達他以「外國人」身分生活在香港,那若即若離的微妙感受。

初到香港時,Raúl 連英文也講不好,遑論粵語,與人溝通流於簡單表面;加上無法適應香港的快速節奏,總覺得與這城市格格不入。三年後,他從九龍灣搬到旺角,很想拉近與香港的距離,了解所居住的社區。只是,他融入方式不是學習廣東話(最近他在學習普通話),而是以攝影為切入點,透過相機去捕捉一些「熟悉」的東西——他經常流連在旺角、油麻地及深水埗等地,拍攝生活在香港的南亞族群及外藉家庭傭工。展出過程中,不少觀眾理解其作品為紀實攝影,但他坦言紀實不是他的目的:「我是想透過這些異鄉人的存在,表達出我身為一個外國人如何在香港適應陌生的環境。」

攝影以外,他另一個認識香港的方法,是閱讀西班牙文版的中國經典書籍—— 李白、杜甫的詩,還有《論語》、《莊子》,甚至是《易經》、《道德經》。「我覺得《道德經》充滿哲學智慧,可以學到很多不同的想法,每次閱讀總有新的啟發。」閱讀這些經典文哲,使他重新了理解自己過去對於語言、家及身分的執著。現在他可以更輕鬆自在地與人溝通,每天順其自然地擁抱一切迎面而來的事,用老子的說法,就是「無為」。

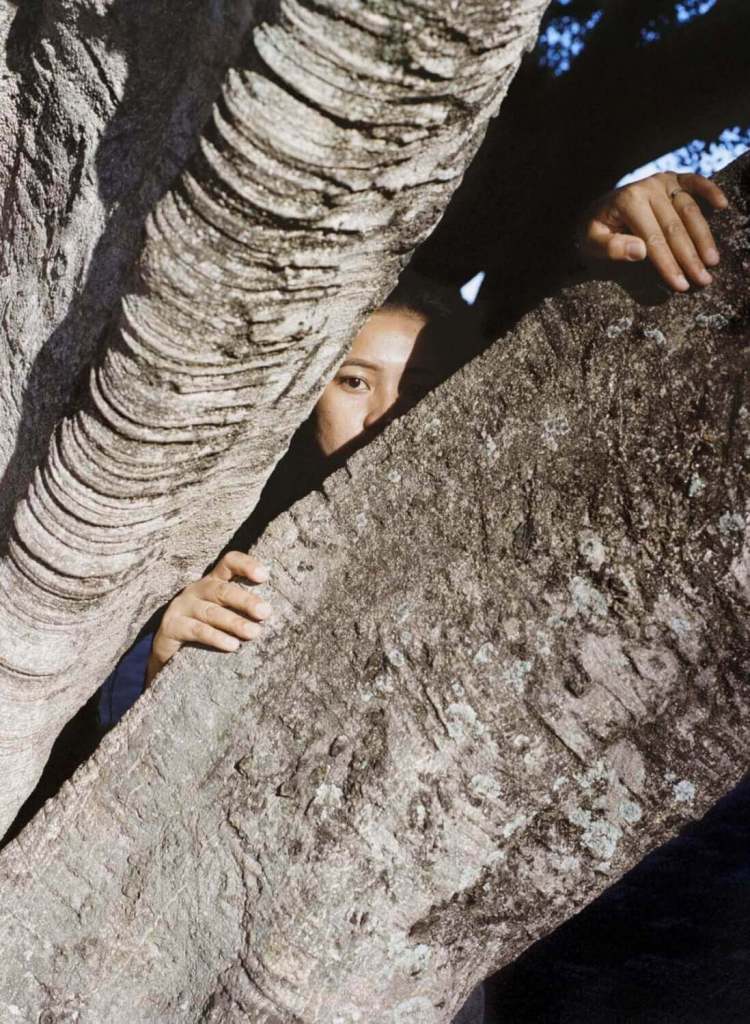

老子《道德經》第四十八章有言:「為學日益,為道日損。損之又損,以至於無為。」意思大概是追求學問要每天學有所得,追求道則需每天持續地減少欲望和行為,最後達到無為的境界。這場展覽開宗明義以《48》為題,當中照片拍攝的環境與對象或與前作大同小異,但呈現出來的,是創作者對於畫面掌控更大的自信:更敢於採取主動,敢於與被拍對象共同嘗試各種構圖表達——反映的是Raúl對於創作者身分更多的自覺與自在。既然這城市急速變化,與其繼續焦慮於各種「不適」,不如主動融入身邊一切,造就更多可能性。

《48》

日期:即日至2022年1月2日

時間:11:30-22:00

地址:油麻地眾坊街3號駿發花園H2地舖Kubrick Cafe