以拍攝作家三島由紀夫《薔薇刑》而成名的日本攝影師細江英公(Eiko Hosoe, 1933-2024.9.16) 上星期逝世,終年91歲。他曾於紐約拍攝剛在藝術圈嶄露頭角的草間彌生、著名攝影師森山大道年輕時曾擔任其助手,以舞蹈家土方巽為靈感的作品《鎌鼬》更被譽為經典。他生前擔任館長的山梨縣清里攝影美術館 (K*MoPA),除了收藏鉑金照片,同時致力提拔年輕攝影師,對日本攝影發展有重要影響。

出生於山形縣的細江英公,自小在東京長大,高中時期對攝影感興趣,參加學校附近的攝影俱樂部。1952年,在攝影啟蒙老師田村榮建議下,19歲的他入讀東京寫真短期大學(現為東京工藝大學短期大學部)。當時他很喜歡在上野、淺草等街頭拍攝人物,並投稿至寫真雜誌,在雜誌社介紹下,他認識24歲的攝影評論家福島辰夫,又在其引薦下認識前衛畫家及攝影師瑛九,在他們影響下,開始建立起挑戰既定概念的藝術觀。

1957年,細江英公參與福島辰夫策劃的展覽《10人之眼》,兩年後與川田喜久治、丹野章、東松照明、奈良原一高等攝影師共同成立攝影師團體「VIVO」,與當時流行的「寫實主義攝影」大相逕庭,推崇更個人、主觀的攝影風格,這在1959至1960年創作的《男與女》(Man and Woman)裡可見一斑。

當年他看過土方巽的舞蹈作品《禁色》演出後深為感動,到後台拜訪時向這位舞蹈家提出拍攝念頭,那時一齊被攝的還有他的朋友及舞蹈家元藤燁子(後來成為土方巽妻子)。一班年輕人自由地創作,赤裸的軀體、詭異的動作、高反差的黑白影像,《男與女》榮獲日本寫真批評家協會新人賞,並在1961年集結成同名寫真集。著名作家三島由紀夫見到其作品後,對細江英公的作品深感興趣,並邀請他為自己的評論集《美的襲擊》拍攝封面照片。

《薔薇刑》與三島由紀夫

當細江來到三島家中時,見到身形健碩的三島由紀夫正在曬日光浴,當時他打算穿上衣服,但細江勸他保持上身裸體,並以橡膠水管做道具,在他身上繞幾個圈,又讓他拿起木槌、做出不同動作,也正是這次拍攝,成為後來拍攝寫真集的緣起。1961年秋天至1962年夏天,細江英公多次來到三島在東京的家中拍攝。過程中三島賦予細江英公最大自由度,身體動作任其擺佈,也從不過問每張相片的意義,後來他在攝影集的序文提到,他很享受在攝影師鏡頭下無需思考、近乎放空的狀態。

另一邊廂,細江英公卻絲毫不「客氣」,有時聚焦他的軀體,有時還讓他穿著兜襠布拍攝,以或高反差或超現實的構圖展現這位作家的酮體,當中咬著玫瑰花的照片更是家喻戶曉。他會為照片進行中途曝光、多重曝光等不同實驗手法,當中拍攝三島由紀夫眼球與波提切利名畫《維納斯的誕生》的多重曝光,同樣令人印象深刻。

當時與細江一同前往的,還有攝影助手森山大道,這位23歲的年輕攝影師仰慕VIVO並希望加入團體,可惜當他1961年從大阪前往東京後,碰巧組織解散,於是輾轉成為細江英公助手。他除了在拍攝現場幫忙,同時要處理照片的顯影及沖曬作業,由於作品以多張菲林拼貼沖曬,黑房功夫可謂絲毫不能馬虎。

這些照片先是出現在評論集封面及內頁,後來也曾展出過,當他們決定出版攝影集時,三島提出「受苦的素描」、「男人與薔薇」、「受難變奏曲」與「薔薇刑」等標題,細江毫不猶豫選擇「薔薇刑」作為書名,因其最能道出三島由紀夫的美學與生死觀。攝影集在1963年面世,隨著三島由紀夫的人氣,在國內外均收到關注,還獲得日本寫真批評家協會作家賞,令人想不到的是,1970年三島由紀夫自殺後,《薔薇刑》更是聲名大噪。

當時日本傳媒廣泛報導他的身故,當中不乏觀點偏頗的文章,其時傳媒蜂擁向細江英公徵求刊登《薔薇刑》照片,他以守護三島由紀夫及相片的名譽為由,拒絕提供照片給傳媒,一來照片與他的自殺事件無關,二來也害怕傳媒以偏頗的文章配上《薔薇刑》,感覺對三島先生不尊重。其實在三島自殺之前,由於攝影集在海外也大獲好評,他們已籌備出版國際版《薔薇刑》,事件發生後,細江英公中斷出版計劃,幸好後來三島由紀夫太太瑤子致電他務必將其付梓,於是翌年才有這本《薔薇刑》(Barakei – Killed by Roses),由著名設計師橫尾忠則負責裝幀設計。

遠赴紐約拍攝草間彌生

在出版《薔薇刑》同年,遠在紐約的草間彌生,憑藉裝置作品《Aggregation: One Thousand Boats Show》在美國藝術界嶄露頭角,作品是一件由無數白色陽具形狀製成的划艇雕塑,並將雕塑影像複製999次,然後貼滿牆壁及天花板,當時Andy Warhol展覽後也表示稱讚。 翌年,細江英公前往紐約拍攝這位前衛藝術家,當時她正在大量縫製陽具填充物,並在翌年展覽中開始利用鏡子來實現類似的重複,從而創作出首件「鏡屋」裝置藝術作品 《無限鏡屋──陽具原野》(Infinity Mirrored Room – Phalli’s Field)。

當時細江英公不僅拍攝她在工作室的場景、在工作室外第14街表演行為藝術的時刻(14th Street Happening),同時記錄下她在紐約Castellane Gallery展出的情景。最特別的一張作品,是草間彌生被陽具雕塑圍繞, 雙腿向上伸展呈V字型,目光自信地望向鏡頭。細江英公以影像疊加的方式,令相片產生一種夢幻的效果,突出藝術家「重複」的創作理念。

《鎌鼬》與土方巽

細江英公另一件為人津津樂道的作品,是1965年開始拍攝的《鎌鼬》(Kamaitachi),作品以舞蹈家土方巽為主角,以東京的巢鴨、葛飾一帶為開場,然後來到土方巽的故鄉秋田縣。攝影師記錄下他的一連串即興表演,呈現出傳統的農村地景之餘,也捕捉他如何透過舞蹈及肢體動作,追求心靈的解放與自由。

在日本地方傳說中,鎌鼬是一種形似鼬鼠的妖怪,牠會用像鐮刀一樣銳利的爪子襲擊遇見的人。在作品中看來,這種「襲擊」也是一種啟發,而土方巽與細江英公分別是不同的鎌鼬,一人藉著舞蹈、一人透過影像,在那個動盪的時刻,透過創作表達內心感受。《鎌鼬》在1969年出版後,獲得藝術選獎文部大臣賞。

為推廣攝影不遺餘力

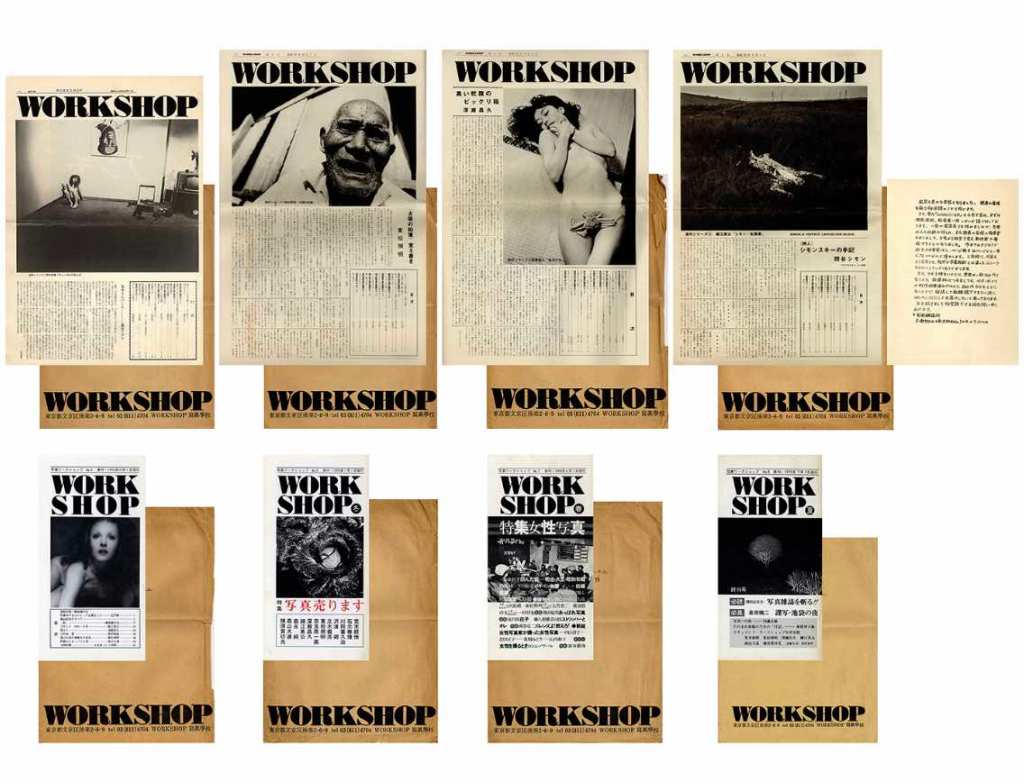

在作品以外,細江英公令人欣賞的,還有他不遺餘力推廣攝影及提拔年輕攝影師的態度。1974年,他與深瀨昌久、東松照明、荒木經惟、森山大道等攝影師成立WORKSHOP寫真學校;翌年他擔任曾經就讀的東京寫真短期大學教授,後來也任教東京工藝大學短期學部攝影學科,學生包括本地著名攝影師黃勤帶,他在臉書上如此追憶老師:

細江英公教授的逝世,勾起40年前在東京修習攝影的回憶。

打開手頭上一本至今仍保留的學生履修指引,知道細江老師當年所教的必修科目,叫做ㄑ寫真芸術學〉。

十分慚愧,堂上教了甚麼內容,已毫無記憶。只記得細江老師有一天在堂上向大家唸誦了一遍《心經》。當時不知就裡,直至近年,才知道他的家族與神社的一些淵源。也許是個緣故。至於心經的份量,人大了也開始明白。老師這科必修科的功課及考試,記得是以小論文提交的。

班上的同學曾經相約細江老師喝酒。自己當時竟以要做part time 找生活而婉拒。這是至今仍感到內疚和遺憾的事情。

細江老師在母校東京工藝大學短期學部攝影學科(現東京工藝大學藝術學部)任教之前,已憑著拍攝三島由紀夫的《薔薇刑》攝影集,為世人認識。他與當時前衛攝影師組成的攝影集團VIVO,更是日本近代攝影史無法迴避的一章。日本攝影大師森山大道,當年便是慕名從大阪上京投靠VIVO,輾轉當了細江的助手。當中牽涉的人物和故事,就是日本近代攝影的故事。

有幸,曾是細江英公的學生。

清里攝影美術館

1995年,在細江英公的提倡下,位於山梨縣的清里攝影美術館 (K*MoPA,Kiyosato Museum of Photographic Arts)成立,由細江擔任館長多年,以教育為目的收藏攝影作品,尤其是鉑金相片,收藏量豐富。去年到訪日本攝影師志鎌猛(Takashi Shikama)位於山梨縣家中時,夫婦二人曾帶我參觀清里攝影美術館,當年志鎌猛先生正是在這裡見到鉑金相片的魅力後,從而開始鑽研鉑金鈀金照片十多年。

另一邊廂,清里攝影美術館自成立後便開設「Young Portfolio Acquisitions」計劃,每年邀來著名攝影師擔任評審,包括川田喜久治、石元泰博、上田義彥、金村修、森山大道、瀨戶正人等,美術館更為入選作品舉辦展覽、出版攝影冊,令許多年輕攝影師的作品嶄露頭角,包括山本雅紀、小原一真等攝影師,如今在攝影界已獨當一面。