在男性的字典裏,催吐、扣喉恍如陌生詞彙,但對許多青春期女孩(甚至更早)而言,這已成為熟悉的噩夢。21歲攝影師雷安喬(Lean Lui)如此說。她也經歷過如此「夢魘」,曾不能自拔,促使她以攝影為媒介,揭示一群散發着青春氣息的女孩子,內心脆弱而敏感的一面。

在小女孩的字典裏,身材苗條、形象百變的芭比娃娃,或許就是美麗的代名詞。兒時的Lean也喜歡芭比娃娃,長大後才意識到,芭比娃娃或令女孩潛移默化覺得,所謂的美就是纖瘦的身形。「這種審美觀在不知不覺間植入大腦,逐漸形成我們的價值觀。」 Lean坦言自己曾度過一段很掙扎的日子,八、九歲時開始發育,慢慢有審美認知,很想保持苗條的身形,有時也會與朋友的身形暗自比較。中學及大學時期更變本加厲,她甚至為減肥而扣喉,讓自己嘔吐剛進食的食物,這樣既能滿足口腹之欲,同時不會增加體重。「身邊許多女孩都有扣喉經歷,但一般都不會跟其他人訴說。」

瘦才是美 根深柢固

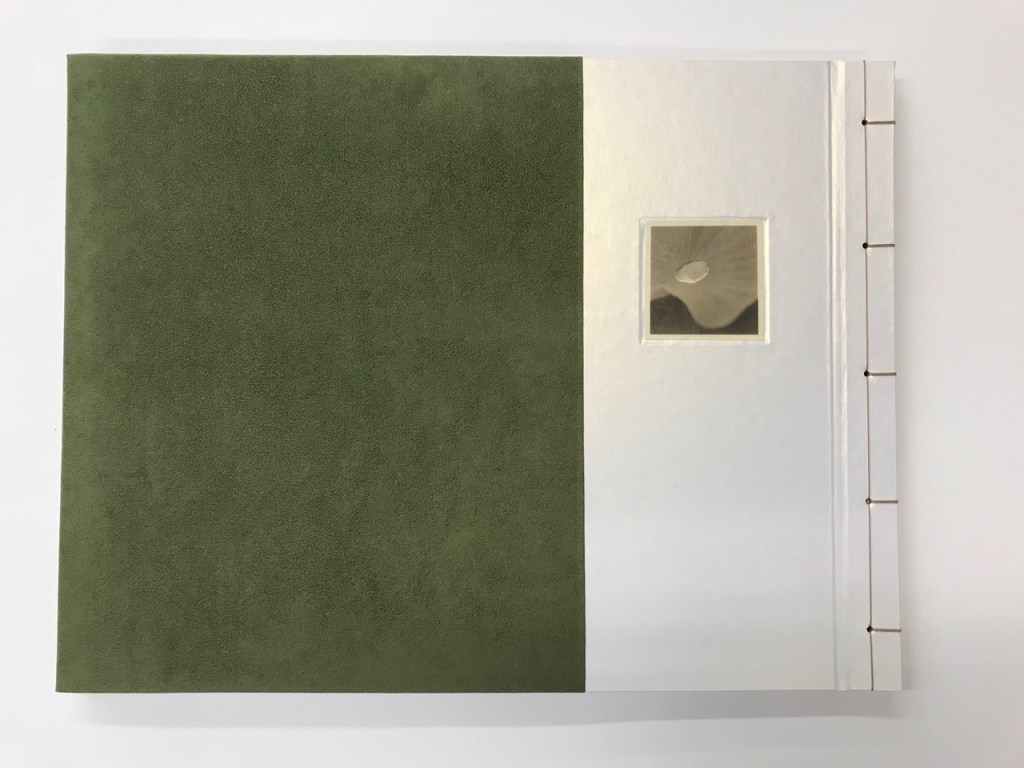

對暴食症的人而言,扣喉更成為一種習慣,「有暴食症朋友每次食完飯就會扣喉嘔吐,其實對身體傷害很大,然而卻又停不了,感覺像在地獄裏無限輪迴。」親身經歷過這個痛苦而壓迫的階段,她好奇究竟是誰向自己灌輸這種思想,這促使自學成才的她,以攝影來探討這個話題,在二〇一八年創作這系列《Teenage Problems》作品,同時告誡自己要拋棄這種心態。她以妹妹與身邊朋友為拍攝對象,記錄她們在青春時期遇見的種種問題,當中就有扣喉的經歷。照片中的女孩們盡情食着薄餅、三文治,然而鏡頭一轉,她們已身在廁所扣喉嘔吐,畫面中瀰漫着朦朧、夢幻的氣息,然而真相卻令人感到悲哀。

有資料顯示,八成厭食症患者都是女性,令Lean不禁思考背後的原因。她認為父權社會下,大眾對女性體形普遍有「瘦才是美」的根深柢固的看法,這令女性在心理及生理上均承受很大壓力。「美容廣告的氾濫、傳媒對於單一美麗標準的過度渲染,更加深這種價值觀的形成,容易令女性產生對身形的焦慮。」尤其是娛樂及時尚產業,更對大眾的審美觀有不可忽視的影響力,由上世紀中期婀娜多姿的瑪麗蓮夢露到上世紀末期骨瘦如柴的Kate Moss,不約而同都以身形做賣點,難怪女性乃至整個社會均有這種價值觀,反而像鄭欣宜那樣堅持做回自己的例子寥寥可數。

掌鏡前對話 理解偏見

其實,扣喉只是青春期少女的其中一種常見現象,Lean想探討的還有傳媒渲染、父權主義以及LGBT等等潛移默化下的偏見現狀。「我原以為香港對LGBT議題很包容,但從身邊朋友的真實經歷得知,她們也受到許多歧視或異樣的眼光,而且父母通常是反對的。」

掌鏡前,她與多位拍攝對象進行深度對話,了解她們的不安全感,再透過菲林照片呈現出來。雖然作品以女性視角探討,但她並非單純對媒體渲染、父權社會的一味譴責,反而讓人透過影像了解這個看似陌生然而又普遍存在的現象。「我希望不同經歷的觀眾,在理解另外一個群體後,能夠明白彼此的共通性。」

原文見於果籽