負片是常見的菲林,拍攝後會得到反轉的負像,底片影像的明暗與現實相反。90後藝術家李卓媛(Sharon)借用負像的概念,來拍攝倒模士多物件後的水泥,內凹的負空間在負像顯示下,負負得正重現物件消失的空間,還原缺失的士多風景。

事情緣起整理奶奶遺物時,發現一批關於士多的照片。「原來爺爺一家1970年代曾在柴灣經營士多,在當時的木屋區前舖後居,後來這區要發展,搬遷前爺爺把店舖空間及每個角落仔細拍攝。」無意間挖掘出塵封的往事,她深感好奇,然而當她與爸爸重臨故地時,卻發現士多原址已成為一片水泥牆,過去的痕跡便這樣消失得無影無蹤。

畢業於中大藝術系,及後從事陶瓷創作,她原意是用水泥為士多物件做標本,參考照片中見到的物件,在土瓜灣士多買來豆豉鯪魚罐頭、益力多、珍寶珠等食品,又問起父親關於士多的印象,再找來生抽王、高露潔牙膏等物件,然後在工作室一一倒模這60多件物品,儼然一項偌大工程。

李卓媛說,在倒模過程中,許多關於物件的資料會流失,只保留了形狀,文字及色彩均無法辨識。她想以此來借喻,近年香港的倒模式發展,也令某部分的城市景象慢慢消失。近些年她不時遠赴外國做藝術交流或當駐村藝術家,「每次回來,總覺得好似又再稍微不認得這個城市了,這種狀態與倒模一樣,是一種介於熟悉與陌生的感覺。」

倒模是一種「攝影」

她沒接受任何攝影的訓練,然而影像總與她的創作不時偶遇,畢業作品以錄像拍攝陶瓷裝置,去年她在光影作坊舉辦首個個展時,展出多元化陶瓷作品,其中一系列以影像拍攝倒模手心的作品,看起來像一座山峰,令人嘖嘖稱奇。 「從事陶瓷創作的人對物料比較敏感,影像令我的立體作品有多一重閱讀的空間,提供另一個角度去呈現作品。」

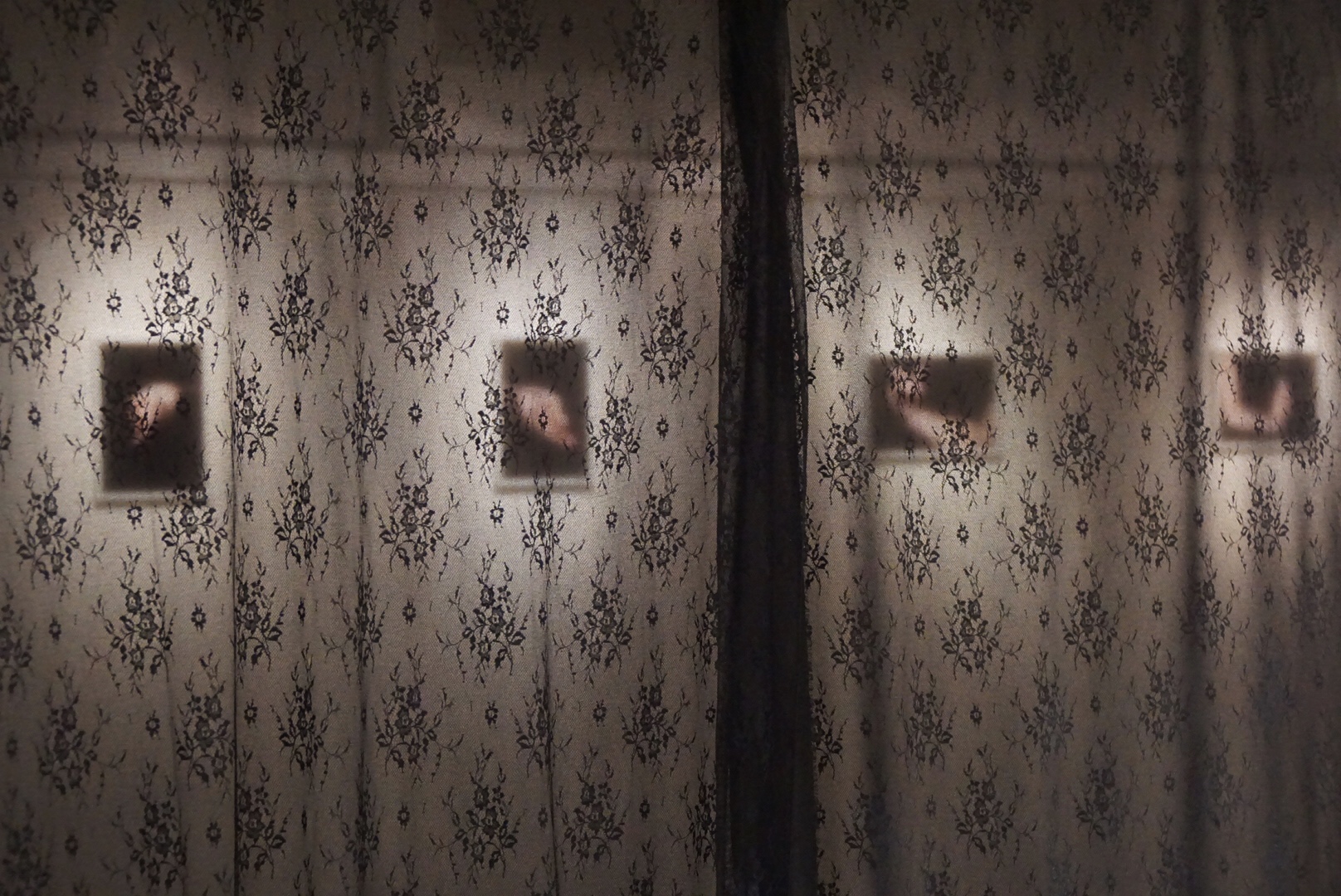

對她來說,倒模就像是對物件的第一重「攝影」,留住了物件的形狀,同時製造出一個負的空間;第二重攝影是用相機對倒模水泥的拍攝,拍攝時她特意用測光,令物件留下很深的影子,她故意將影像轉為負像,遠看恍如炭筆畫,照片中的影子變成了光亮之處,原本水泥中消失的物件空間亦得以顯現出來。

這系列作品啟發自舊照片,以倒模及攝影作為創作媒介,最後以裝置的形式來呈現。李卓媛為每張負片影像加上白鐵框,框身厚度正是物件原來的厚度,還原物件原來的體積。

《缺景》

日期:即日至11月18日

時間:星期三至六(2pm-6pm)

地址:石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L522私畫廊