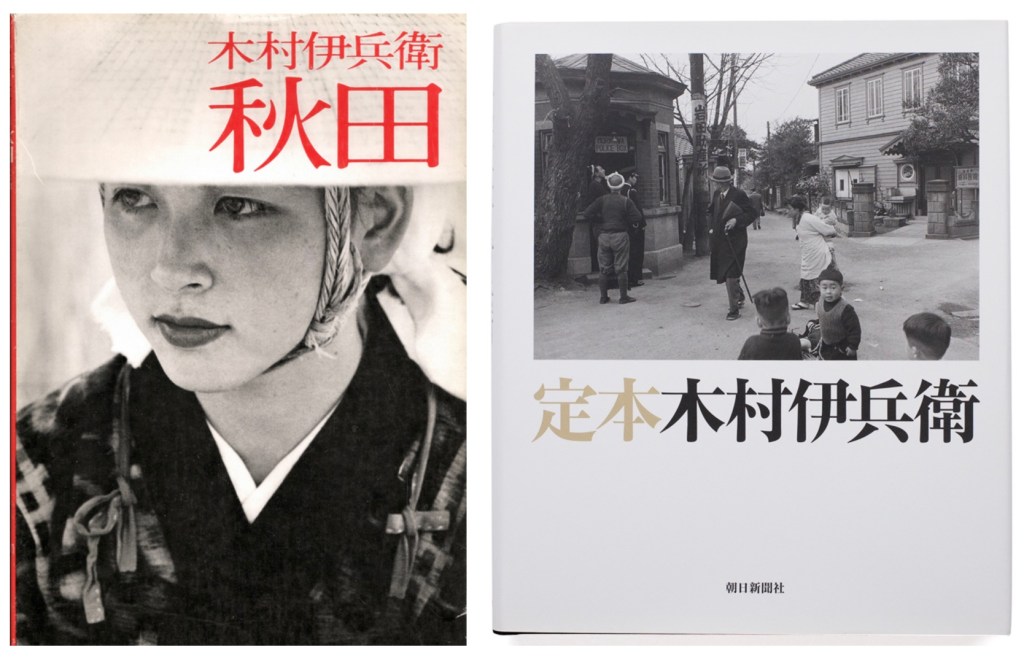

有留意日本當代攝影師的,北井一夫、星野道夫、川內倫子等名字大概都聽聞過吧,還有之前介紹過的蜷川実花、梅佳代,他們的共同身份是「木村伊兵衛写真賞」得主木村伊兵衛(Ihei Kimura)被喻為是日本現代主義攝影之父,在日本攝影界有崇高的地位,1974年逝世後,為紀念這攝影界巨匠,日本權威報社《朝日新聞》在翌年設立「木村伊兵衛賞」,用來表揚出色的年輕攝影師。

1901年12月12日,木村伊兵衛生於日本東京一個商人家庭,小時候已開始接觸攝影,對攝影的興趣,也隨著他19歲時隻身前往台灣後逐漸加深,當時他在日軍佔領的台南一邊從事食糖批發商工作,一邊在當地的遠藤寫真館學習攝影,潛心研究人像攝影。

學有所成後,他於1924年回到日本,在東京日暮里(Nippori)開設寫真館,開始攝影師生涯。1930年,他曾加入花王株式會社廣告部,之後與其他攝影師組成「日本工房 Nihon-kobo」,一個強調寫實主義的攝影團體。1933年,他為日本文藝界及新聞界等31位人物拍攝的59幅肖像廣受好評,旋即在「文藝家肖像寫真展」一舉成名。

木村伊兵衛與中國有特殊的連結,1937年,他以攝影師身分被派往中國戰場;1956年,他與小說家川端康成、谷崎潤一郎及畫家梅原龍三郎等人成立「日中文化交流協會」,之後也在文革前後五次訪華,記錄當時中國人的生活面孔,並在1974年集結成《中国の旅》一書。今年是木村伊兵衛誕生120週年,日本的青艸堂株式会社特意復刻版這本經典攝影集。

1950年,木村伊兵衛成立日本寫真家協會,並擔任會長,之後他成為自由攝影家。1954年,在《朝日相機》時任主編津村秀夫的幫助下,木村伊兵衛前往歐洲各地旅遊拍攝多月,不僅與布列松及Robert Doisneau等攝影師結識,也捕捉下巴黎等城市的浪漫氣息,更憑著這些照片成為首位獲得「藝術選獎文部科學大臣獎」的攝影師。

之後多年,他一直在《朝日相機》雜誌發表攝影作品,對日本攝影界有重要影響力。在木村伊兵衛去世翌年的1975年,《朝日相機》的主辦單位《朝日新聞》創立「木村伊兵衛写真賞」,以彰顯他對攝影的貢獻,同時推廣日本新生代的攝影師,成為日本最有影響力的攝影獎之一(另一個重要攝影獎「土門拳賞」同樣由《朝日新聞》成立)。

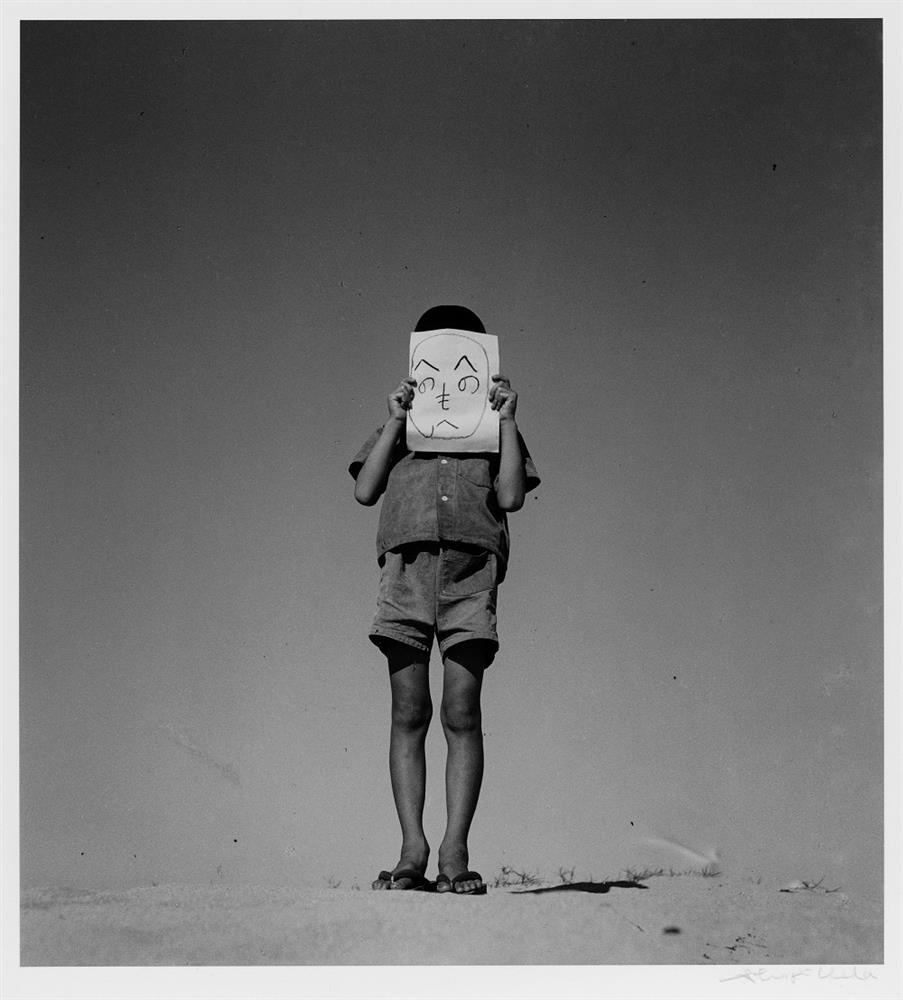

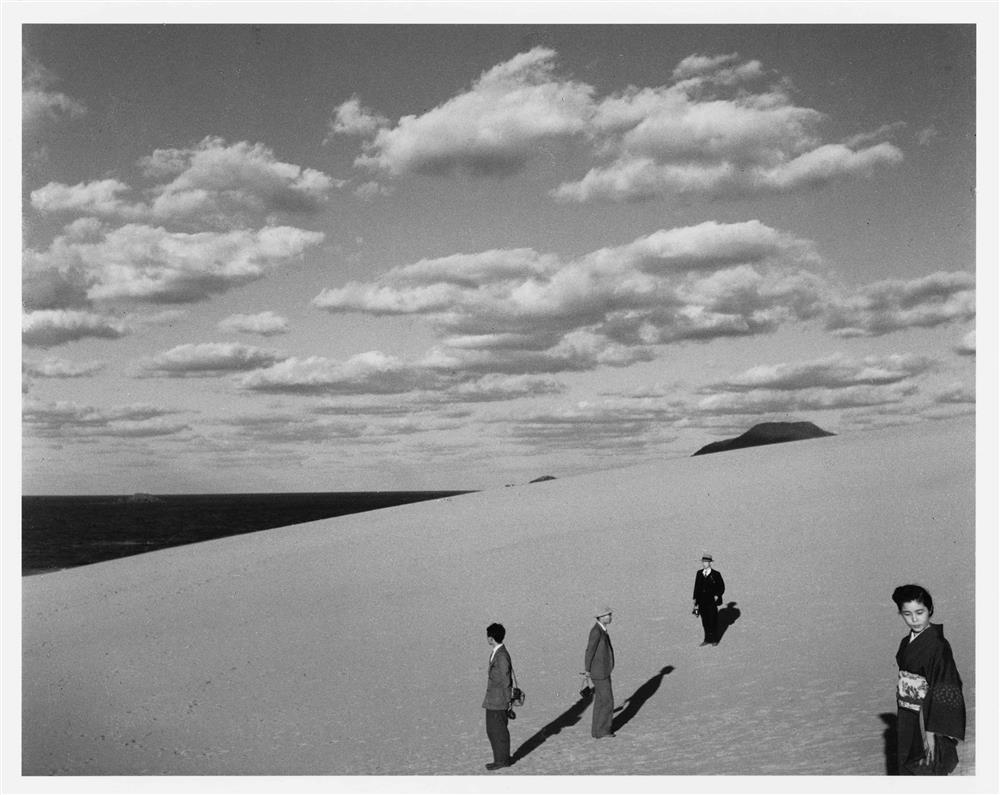

木村伊兵衛主張以攝影服務社會,拍攝時他喜歡利用自然光抓拍生活中的事物,照片追求真實性且充滿生活氣息,這種寫實主義風格也對後世產生深遠影響,在戰後滿目瘡痍的日本,他拍攝東京和秋田縣的紀實作品,安靜而細膩,以率真的鏡頭捕捉那個時代人們的純真與樸素。